読書は読解力を高めると言われます。

でも、子どもは親の思うように本を読んではくれないもの。

そんなときは、どうしたら?

まだ読書に慣れていない小1の事例です。

気付けば「本離れ」していた小学1年生

小1って「読み聞かせ」?それとも「読書」?

小学校に入学してからめっきり回数が減ってしまった「読み聞かせ」。

昔のように「読んで!」と頼まれることもほとんどなくなってしまいました。

一方で、学校の図書室から、たまに本を借りてくるようになりました。

もう読み聞かせの時期は過ぎたのかな?

でも、自分で読むことに慣れてないのですぐ疲れる。

1冊読むのに時間がかかるし、読める本も少ない。

気付いたら、「読み聞かせ」も「読書」もしなくなり…。

どうしたら、もっと本を読むようになるだろう…?

「読書カード」は効果なし

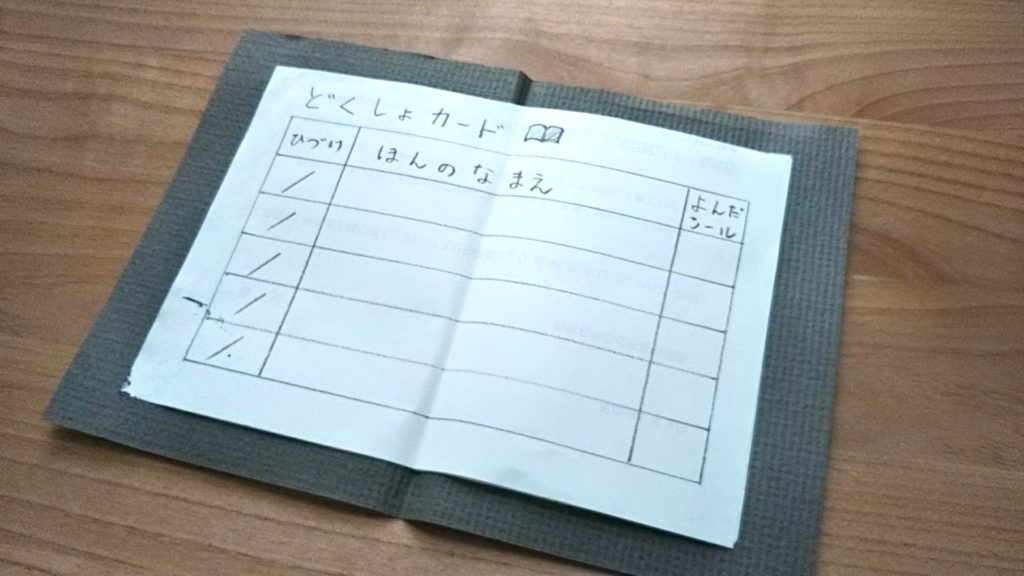

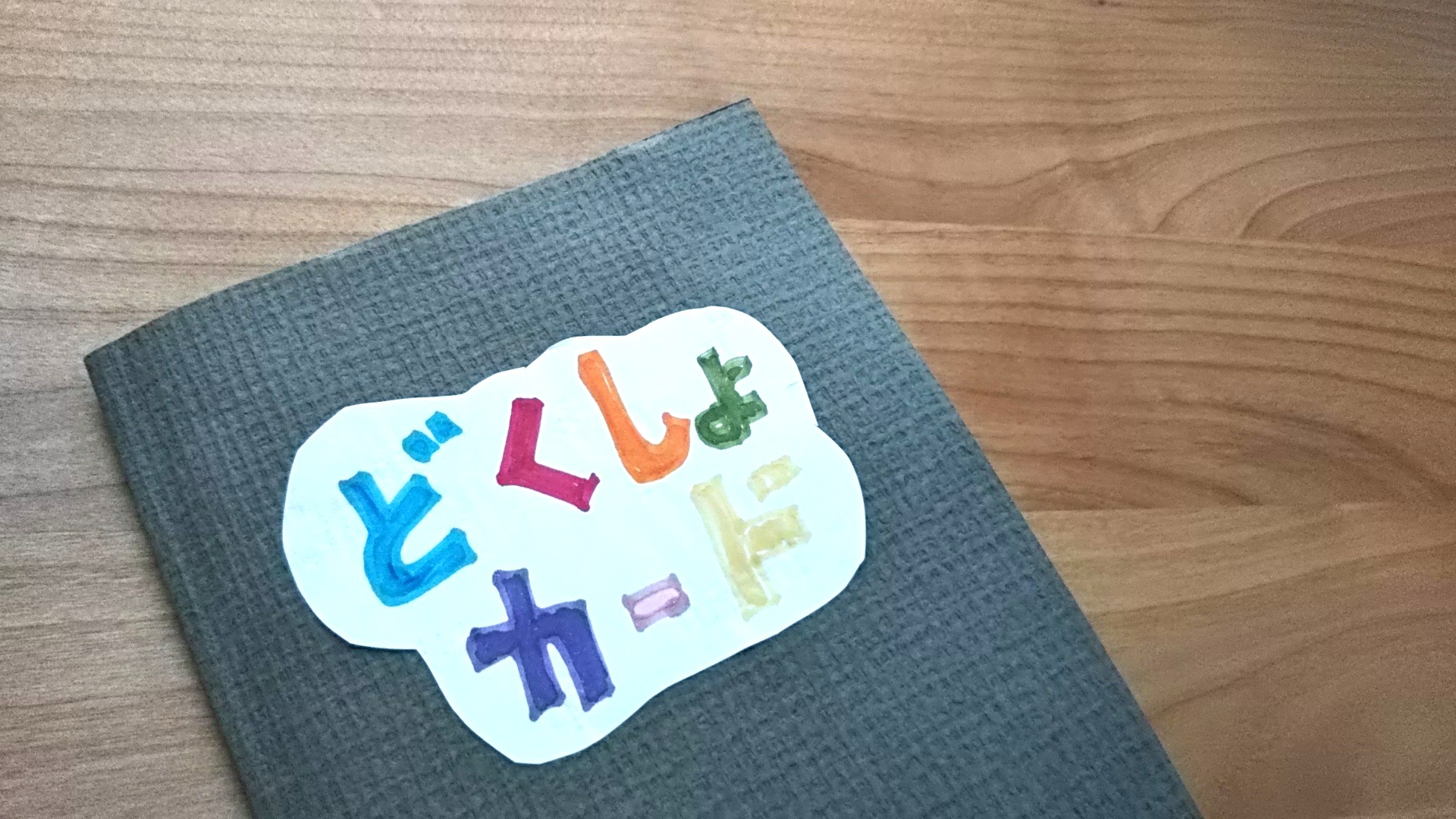

学校で本を借りてくるようになった頃、それなら!と「読書カード」を作ってみました。

本を読んだら記入して、5冊読んだら簡単なプレゼントでも…と長男に渡してみました。

最初は、使ってくれていました。

でも、最初に5冊読み終えたとき、

長男「レゴ買って!」

わたし「そんな高いもん買えるかいっ!」

長男「なぁんだ」

わたし「…」

いつの間にか本を借りてくることもなくなり、読書カードも机の奥へと埋もれてしまったのでした。

なぜ本から遠ざかったのか?

なんで、本を読まないんだろう?

改めて考えてみることにしました。

すると、考えられる原因は3つありました。

家に本がない!

そもそも論ですが…。

我が家の場合、いちばんはこれです。

保育園時代に読んでいた絵本や、大人向けの本はいくらかあるけど、小学生が読むのにちょうどいい本がまったくないのでした。

家に本がないのに、本を読む習慣が身に付くわけないですよね。

名作ばかり読ませようとしていた

家に本はありませんが、図書館へは月1~2回通っていました。

で、7歳くらいの子が読めそうな名作絵本をわたしが調べて、

「これ、どう?」

と見せるのですが、興味なし。

「借りておけば読むかな?」

と思って借りても、一度も本を開かないまま返却日になったり…。

親がいくら、

「この本いいよ!」

「名作なんだよ!」

「みんなが読んでるよ!」

と言っても、興味がなければ読みませんね、子どもって。

子どもに好きな本を選ばせていた

それなら、

「好きな本を選んでみたら?」

と長男に本を選ばせるのですが…、

興味があるのは恐竜(ずかん)、なぞなぞ、クイズ、ダジャレ…。

恐竜図鑑は何度も同じの借りてるし、なぞなぞ本もやりつくしたし…。

それ以上読書(にもまだなってないけど)の幅も広がらず、気付けばテレビやYouTubeで暇つぶしする生活…。

子どもに本を読ませるために、わたしがやったこと

では、長男にもっと本に親しんでもらうために、わたしがどうしたかというと…。

「読んでほしい」という一方通行の思いは捨てる

長男の日頃の様子を見ていると

「楽しい、面白いことはやりたい」「楽しくない、面白くないものは興味なし」

というのがはっきりしています。

考えてみれば、小学校低学年は、そんなものですよね。

いくら大人が

「これ、役に立つから」

と言っても、

興味がなければ続かないし、ましてや無理に

「これを読みなさい」

と言って読ませて、読書嫌いになっては本末転倒。

親としては、「この本を読んで感性をはぐくんでほしい…」なんて厚かましくも思うのですが、この際、「読んでほしい」という一方的な思いは捨てることにしました。

興味を持ちそうなジャンルを探す

そして、小学校低学年向けの本の中から、長男が興味を持ちそうな分野を探してみました。

長男はクイズやなぞなぞが好きだし、好きなアニメは『名探偵コナン』。

「この本なら興味をもつかな?」

と選んでみたのは、

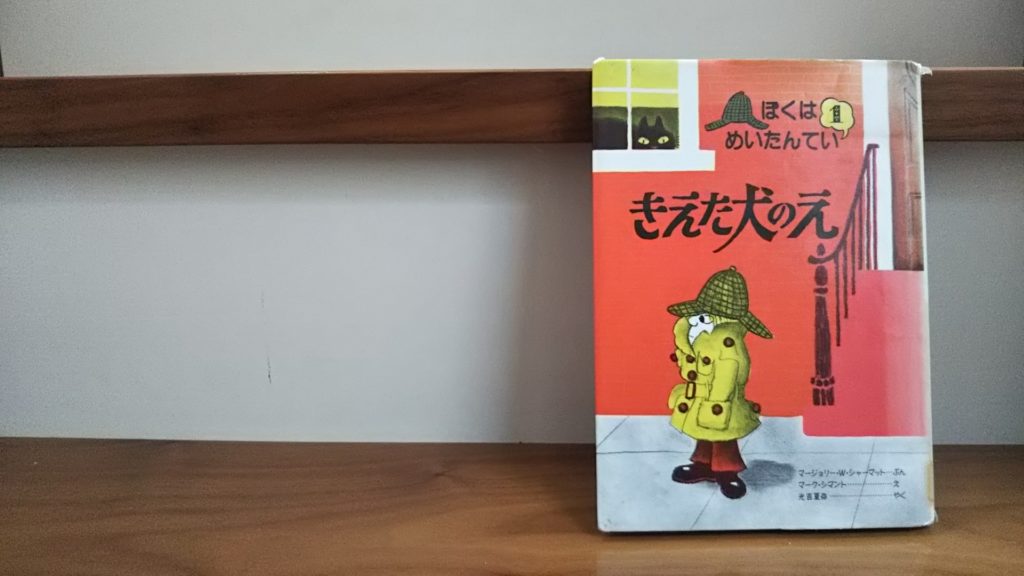

『きえた犬のえ―ぼくはめいたんてい(1)』

9歳の名探偵ネートが、友達から相談を受けて謎解きをする話です。

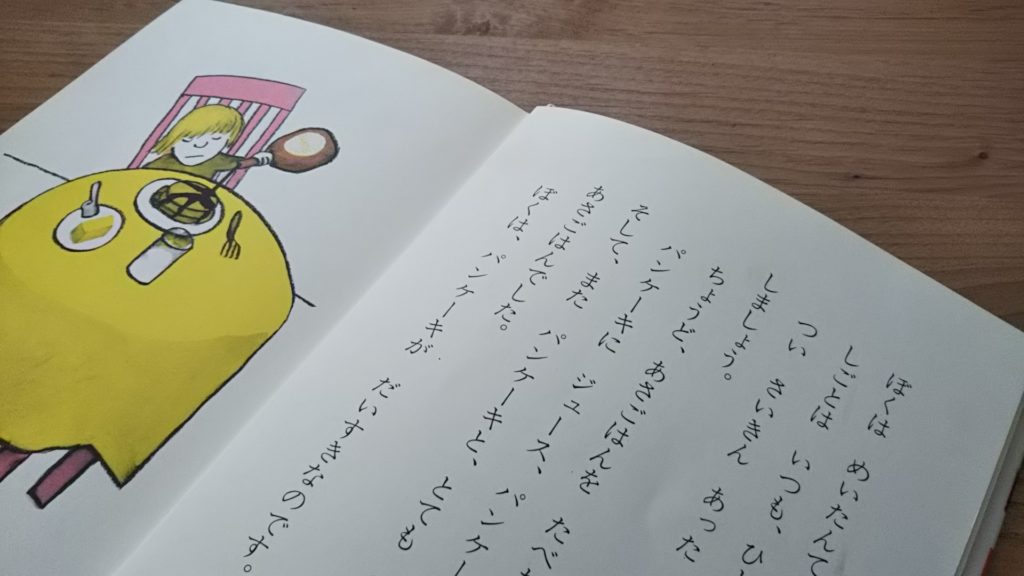

本の中身はこんな感じ。

文字も大きめ。

絵本並みに絵がたくさん描かれています。

全60ページで、この手の本のなかでも薄いほうかと思います。

わたしが読んでみると10~15分くらいで読めました。

***

さて、学校から帰ってきた長男は、さっそく本を見つけて、ちょっと気になったようでした。

そして、その日の夜、寝る前に1時間で1冊読んでしまいました!

(ヤッタ!)

実はこの日、ほかにも3冊借りていたのですが、この本をいちばんに選んでいました。

その理由は、次の3つのようです。

- 内容に興味があった

- ページが多すぎない

- 絵が多い

文字しかないページがある本は、「読めるかな…」と後回しにしていました。

『きえた犬のえ』は、本を見開きにすると、必ずどこかに絵が描いてあって、そこも「これなら読めそうだ」と思ったポイントのよう。

話の中には長男の知らない言葉がいくつか出てきましたが、途中、わたしに質問しながら一人で読むことができました。

1冊の本を休憩なしに読み終えたのは、はじめての体験。

シリーズ本なので、他の巻も読んでみて、気に入ったらセットで買ってもいいかも…。

どんなジャンルが好みで、どういった本なら読みやすいのかが少しずつ分かってきたのでした。

読書が嫌いなわけじゃない。経験が少ないだけ

いまの長男は、おそらく「読書が好きなわけでもないけど、嫌いなわけでもない」のだと思います。

好きとか嫌いとか決めるほどの経験が、まだない状態。

だったら、親の関わり方で、本の楽しさ、面白さが分かる方に導いてあげることもできるのでは…?

子どもに本を読ませるための3つの行動

そのためにできる親の行動は、

- 興味のあるジャンルを探す

- 読めるレベルの本を探す

- いつでも手の届く場所に本を置く

だと思いました。

「興味のあるジャンル」を探す

まずは、「興味のあるジャンル」を子どもと一緒に探す。

大人はつい名作や伝記などを勧めたくなりますが、読書を楽しい経験にするためには、まず興味のわくジャンルで読むことに慣れていくのが第一歩と思いました。

「読めるレベル」の本を探す

まだ本を読み慣れていないし、読める漢字も少なければ、知らない言葉もたくさんある。

自分のレベルに合っていない本は、面白いとは思えないはず。

だから本のレベルにも気を付けます。

我が家の場合は、次の点をチェックしました。

- 話が長すぎない

- 文字が大きい

- 文字ばっかりでなく挿絵が多い

- 漢字が多過ぎない

「小学校低学年向け」の本から選べば、だいだいはクリアできるのですが、それでも本を開いてみると、読書の入口にいる子にとっては、「まだ読みにくいかな…」と思う本もあります。

一口に低学年といっても、ほとんど本を読んだことがない1年生と、ある程度、本を読むことに慣れた2年生では、読める本の幅は違いますよね。

「本選び」って、読書の入口にはとても大切なのではと思いました。

いつでも手の届く場所に本を置く

そしてもうひとつは環境づくり。

暇なときに手の届く範囲に本があること。

いまの子どもたちのまわりには、娯楽がたっぷり。誘惑だらけ。

暇だと、どうしてもテレビやゲーム、YouTubeなどに流れてしまいますよね。

進んで読書をするまでいかなくても、せめて、暇なときの選択肢に入ってくれれば…。

好きな本に出会えば、きっと子どもは本を読む

小学生でも高学年になってくると、また事情が変わってくるのかもしれません。

また、その子のタイプによって、そもそも、じっと座って本を読むのが嫌いな場合もあると思います。

でも、まだお子さんが「読書好き」でも「読書嫌い」でもない。「読書」の入口に立っているようであれば、親のサポートで、きっといまより本が身近になると思います。

コメント