小学生と保育園の6歳差兄弟を子育て中の「ひまわり」です。

この記事のタイトル「ミニマリストは子どもの学力を低下させるのか?」は、

ミニマリストな暮らしに興味を持ったわたしが、ふと疑問に思ったことです。

できることなら部屋になにも置きたくない。

リビングは木目とモノトーンで統一したい。

でも、もしそうしたとしたら、一緒に住む子ども達にとって、その環境はどうなのだろうか?

特に子ども達の好奇心や学力に影響はないのだろうか?

この記事では、「子どもの視野を広げ、学力を身に付ける」という視点に立ったとき、ミニマムな暮らしがどう影響するのかを“リビングの使い方”という点で掘り下げてみたものです。

ミニマリストな暮らしは子どもの可能性を奪う?

ミニマムな暮らしでは「知的好奇心や興味関心が育ちにくい」

まずは専門家の見解がないか調べてみたところ、とある塾講師の方のコメントを見つけました。それは「ある程度雑多な環境の方が、子どもの知的好奇心が育ちやすい」というものでした。

大人にとって快適な家と、子供にとってのそれはまったく違う。整頓されすぎて、“見る”“触る”など五感を刺激しない家は、知的好奇心が育ちにくいのです。もちろんゴミ屋敷のレベルはいけませんが、多少雑多な方が、子供は新鮮なひらめきをしやすい。特に自由研究が緻密で面白い子はある程度散らかっている家に住んでいるパターンが多いように思います。がらくた入れの中を見て、例えばかまぼこの板から船を作ろうなどと考え始める、といった思考の手助けをしてくれる

NEWSポストセブン「ミニマリストは成績落とす? 雑多な方が新鮮なひらめき促す」

これには思い当たる体験があります。

あるとき長男が「秘密基地を作りたい」「ガラクタ市をやりたい」と言いました。テレビや本でみたものをマネしたくなったのです。

でも、わが家にはこれといった材料もなく、親も考えるのが面倒になって、なんとなくうやむやに。そのうち長男自身も忘れてしまいました。

一方、わたしの実家にはとにかく物たくさんある。

「ピタゴラ装置を作ってみたい」と家の中を探せば、将棋盤やビー玉、お菓子の空き箱なんかがすぐに集まる。

「恐竜の世界を作ってみたい」と思えば、町内会で使った大きな紙皿の残りを器に、庭で石や草木を拾ってきてジオラマのようなものを作ったり…。

何でもない雑多なものを目の前に、「これをどうにか使えないかな?」と一緒に考え進めていく間、長男はとても目をキラキラさせていました。そんなときの集中力もすごいです。

ミニマムにし過ぎると、日常から学ぶ機会が減るかもしれない

子どもは身近なモノを使った見立て遊びが上手。

オモチャがなくても遊べます。

でも、見立てるモノさえないくらいシンプルな空間では想像力が育ちにくいかもしれません。

目につくところ、手に届くところにあるから興味がわくということもあるでしょう。

たとえば、本や図鑑などの読み物。

オセロや将棋などのボードゲームも、しまい込んでしまうと親も子ども忘れていまいます。

目に見える場所にあるから、暇な時間に「ちょっとやってみようかな」となるのではないかと。

ミニマリストな暮らし。子どもへのメリットは?

次に、ミニマムな暮らしが子どもに与えるメリットについて検証してみました。

「片付けの習慣がつく」

「オモチャは使い終わったら自分の部屋に片付ける習慣が身に付いた。だからリビングはいつもきれい」というのは本当にうらやましい話です。

以前は、「片付けは成長とともにできるようになる」と思っていましたが、どうもわが子をみているとそれも怪しい。

片付けについては、子どもの日々の行動から気付いたことがあります。

片付けられない(片付ける気になれない)原因の一つは、片付ける場所が決まっていないことにあるようです。

物の定位置が決まってない。

コンマリさんもよく言っています。

しまう場所が固定されていると、意外と自分でやってくれるのですが、そうでないものや、置く場所がその時によって変わってしまう(親が、その時に空いている場所にしまってしまう)と、子どもは「どこにしまえばよいだろう」とまで考えてやってくれません。

弟がうまれてから、わが家はモノがあふれ片付けが追いついていません。

増えるオモチャ、図書館の本。定位置のないまま床に放置されたものがたくさんあります。

片付けを習慣化させるには、はやりミニマムまでいかなくとも、モノをしまう場所に余裕があることがとても大切だと痛感しています。

ミニマリストな暮らしと片付け習慣の関係は否定できません。

「モノがないから想像力を働かせて遊ぶようになる」

まだまだ人生経験の浅い子どもの場合、何もないところから想像するにも限度があるように思います。

”想像力を働かせるためのきっかけ”は目の前に存在する必要があるのかなと思います。

「ゲーム機があるから子どもも満足している」

長男は小2からNintendo Switchで遊ぶようになりました。

確かにゲーム機さえあれば子どもは楽しそうにしています。

コンパクトだし、「充電器」という定位置があるので自分で片づけもできます。

もしゲーム機しか部屋になかったら、本当にゲームばかりやってるだろうなと思います。

それが怖いです。

「勉強の邪魔になるものがないので集中力が養われる」

それは確かにそうかなと思います。

空間が整えば気持ちも整い勉強に集中しやすいといいます。

散らかり放題で誘惑が多いと、気が散って勉強がはかどらない可能性はあります。

「断捨離」は子どもの学力向上につながる?

「断捨離」は子どもの学力向上につながるという話もあります。

こちらの本が有名です。

ただし、この本で語られているのは、断捨離は絶好の「考える」トレーニングになる、子ども自身が「断捨離」する過程で「考える力」が育つということです。

いまある子どもの持ち物を親が勝手に片付けてしまうのではなく、子どもと一緒に整理するということが大切なのかなと思いました。

いまは脱ミニマリスト。子どもの学力や好奇心が育つリビングをめざす

ミニマムな暮らしにあこがれるけど、子ども達にとってはどうなのだろうか?

そんな疑問から気持ちが揺れていたわたしですが、最終的にこの本を読んだことをきっかけに、「子育てが落ち着くまでは雑多でいいや」と思うようになりました。

東大理Ⅲに子ども4人が合格した佐藤家のリビング

わたしが読んだのは、4人のお子さんを東大理Ⅲに合格させた佐藤亮子さんの著書です。

佐藤さんの本は読んでみると分かるのですが、東大に合格させるためのノウハウ本というわけではなく(そういう側面もありますが)、子どもが将来自分の力で稼いで生きていけるようにするために、徹底的にサポートしてきた母親の知恵と工夫が詰め込まれています。

佐藤家では、4人の子ども達がリビングに学習机を並べて勉強してきました。

2階建てのわが家には子ども部屋がなく、1階のリビングの両側の壁に向けて、勉強机を二つずつ置いていました。その横に食事をする大きなコタツがあります。寝るのはリビングに続く隣の和室です。勉強、食事、睡眠をすべて1階ですませることができるようになっています。

三男一女 東大理Ⅲ合格! 佐藤ママの子育てバイブル 学びの黄金ルール42(朝日新聞出版)

わたしが読んだのはこちらの本ですが↓

表紙で佐藤家のリビングの様子が少し分かります。

リビングの使い方は親の価値観が表れる場所

リビングをフル活用してお子さんの勉強をサポートされた佐藤亮子さんの本を読んで、「リビングの使い方、リビングでの過ごし方は、親の価値観がはっきり表れるな」と思いました。

それならわたしは、「子どもの学力や好奇心が育つリビングにしたい」と思いました。

息子たちは現在、9歳と3歳。

片づけが追いつかず、お世辞にもキレイとは言えないリビングですが、いまは片付けを最優先事項にはしていないので、それでイライラすることはなくなりました。

子どものためにリビングに置いているモノ

子どもが小さいうちは、リビングは子ども達が家で一番長い時間過ごす場所です。

そして、特に小さな子どもほど、日常の中から学ぶことはたくさんあります。

わが家では、「基礎学力が付き、知的好奇心を伸ばすことに役立てば…」とこんなものを置いています。

かけ時計

大人だけならスマホを時計代わりに暮らせる時代ですが、デジタル時計だけで時間感覚を身に付けるのは難しいです。

そして時計はいつでも見える場所にあることが大切と思い、壁かけ時計にしました。

突き詰めると、目盛りが1分単位で描かれた秒針付きのものがよいのですが、(親も毎日みるものなので)デザインは自分好みを優先しました。

カレンダー

「1週間ってなに?」「平日ってなに?」

こんな質問を大量にしてくる時期があります。

日にち、曜日の感覚を身に付けるには、やっぱりカレンダーは便利でした。

以前は、デザイン性の高いクラフト紙調の卓上カレンダーを購入したのですが小さすぎて不評。

それ以降は遠目でも数字がハッキリと見える壁かけカレンダーを使っています。

教育番組で「毎月22日は『ショートケーキの日』です。なーんでだ?」というクイズをやっていました。

これも、カレンダーがあれば一目瞭然です。

時計といいカレンダーといい、壁かけは最強です(穴が開きますが)。

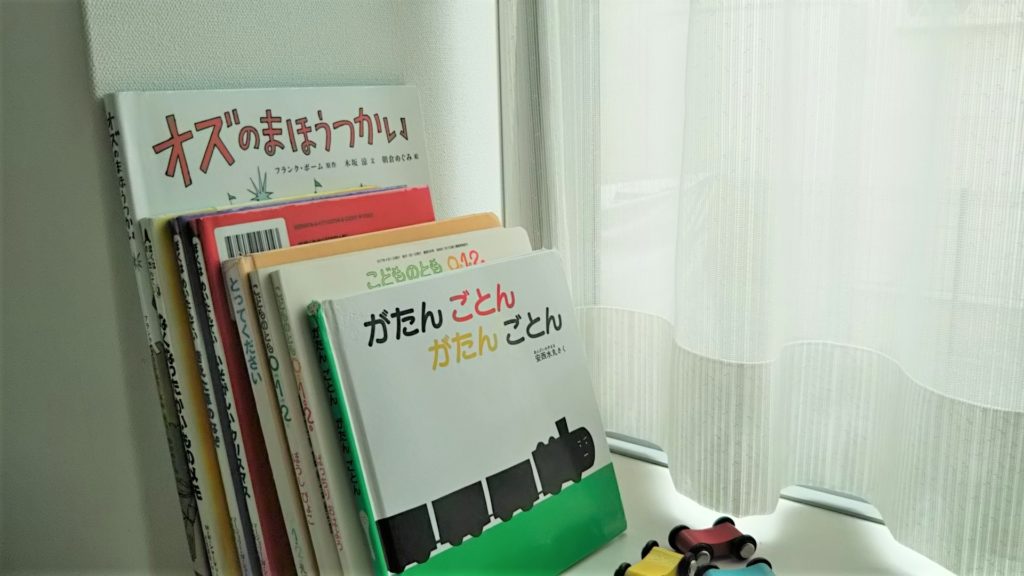

本

リビングの出窓など、子どもが手の届く場所に常に本を置くようにしています。

長男には「YouTubeやゲームはやっていいけど、本も読もうね」と言っています。

机に向かっての勉強は面倒くさがるけど、寝転がったまま読める本はまぁまぁ手に取ります。

次男は、読んでほしいときに絵本を自分で選んで持ってきてくれます。

本は場所を取りますが、やっぱりあるとよいと思います。

写真

昔、育児関連の記事で、「子どもの自己肯定感を高める方法のひとつとして、写真を壁に貼る」というのを読みました。

それにならって、写真を定期的にプリントしてマスキングテープでペタペタ壁に貼っています。

自分が頑張っている姿、成長する姿を客観的に見ることが心の栄養になるようです。それを見て、「このときがんばってたよね~」と会話も生まれます。

そして親自身が癒されます。

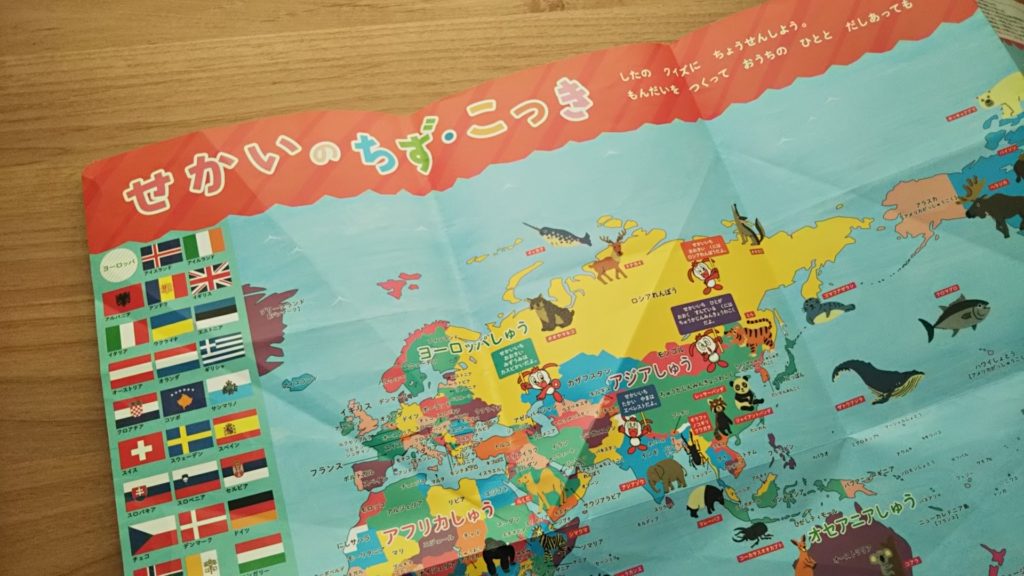

地図、地球儀

長男はクイズ番組が好きなので、「面積が広い国トップ3は?」「海のない県をすべて書け」というクイズが出たら、地図を広げて考えています。

地球儀は立体的に見ることができるのであると便利です。

でも買おうとすると高い。

小さすぎると見にくいので、ある程度の大きさのものを…と探すとすぐに1万円超えてしまいます。

結果、実家からゆずり受けました。

わたしが小学生の頃の地図なので、ソビエト連邦や西ドイツ、東ドイツなどがある時代のものですが、”地球”を理解するには十分かと思います。

ちなみに「面積が広い国トップ3は?」の答えは1.ロシア、2.カナダ、3.アメリカ、「海のない県をすべて書け」の答えは、栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、岐阜、滋賀、奈良の8県だそうです

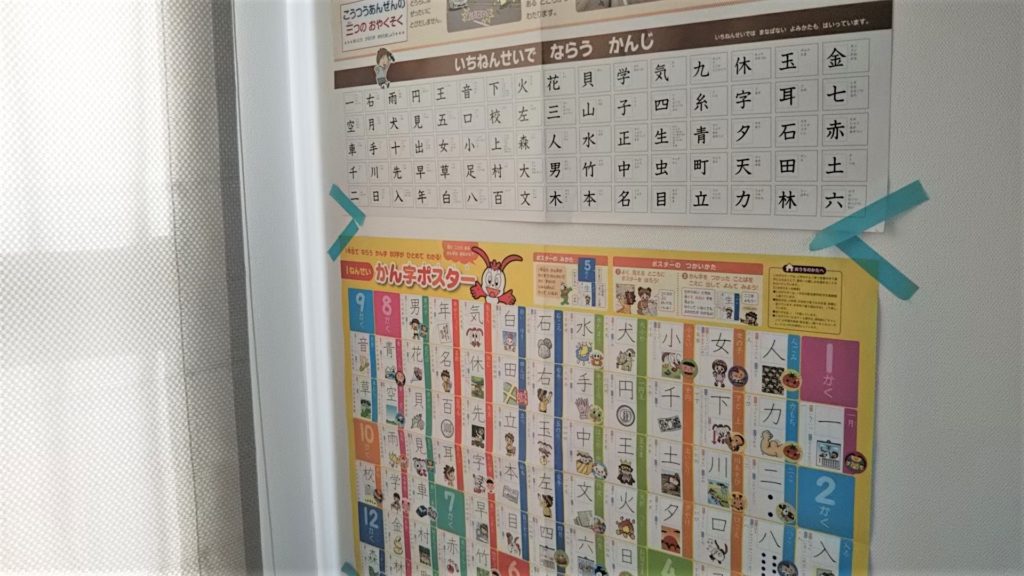

漢字・九九のポスター

長男がリビング学習をしいているので、これらは勉強机の脇にペタッと貼りました。なんとなく眺めることが、予習復習につながります。

図鑑・辞書

図鑑はリビング学習エリアの棚に。

辞書は2年生に向けて購入しました。

辞書は、親子で手の届く位置にあると何かと便利です。質問の答えに自信がなくてわたしが調べることも多いです。そんなときに「自分で調べる!」と言ってくれればしめたもの。

***

これらのモノも扉つきの収納スペースにしまえばリビングはスッキリしますが、見えないところに置いてしまうと、やっぱり忘れるんですよね。

見えるところ、手の届くところというのが実に大切だと実感しています。

親がイライラしない環境はどちらなのか?

リビングの在り方を考えるときに、「どうすると親が気持ちよく過ごせるか?」を中心に考えるのもひとつの方法です。

親の機嫌がよいと、家庭は子どもが安心して過ごせる場所になります。

モノのないミニマリストなリビングにすることで、お母さんがいつもニコニコしていられるなら、それは子どもにとって安心できるリビングになるでしょう。

一方で、自分はミニマリストだけど、子ども達が散らかすからいつも怒ってしまう、イライラしてしまう…というなら誰の得にもなりません。

「自分はどっちの暮らしがイライラしないか?」という視点は実はとても重要なポイントかもしれません。

まとめ:いまわが家に必要なのは、インスタ映えする部屋より親子が納得できる部屋

子育て中のリビングの在り方について考えてみました。

こうして考えてみると、親の考え方、与える環境は子どもの興味や嗜好に影響を与えるのだなということがよく分かりました。

答えがひとつではない中、わたしが出した結論は

- スッキリとモノのないリビングより、子どもの学力や好奇心が育つリビング

- 雑多でも、子どもの想像力を掻き立てるリビング

- 気になったことがすぐに調べられるリビング

リビングの使い方も、子どもの成長とともに変わっていくことでしょう。

いまは雑多なリビングで、将来この部屋をどう自分好みにしていこうかと妄想しています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

合わせて読みたい

コメント