小1の2学期からはじまった漢字の学習。

11月半ば迄で習った漢字は40個とちょっと。

たったこれだけしか習っていなくても、習った漢字をヒントに、どんどん新しい漢字に興味を持ちはじめました。

そして、長男の漢字を覚える様子を見ていて、「なるほど~」と感心したことがあります。

習った漢字は生活の中で復習

長男は、テレビで習った漢字を見つけるたびに、

「空!」

「中学!」

「田中!」

と叫んでいます。

生活のなかで自分が覚えた漢字を確認するは、いちばんいい復習方法だなと感心しました。

習う前の漢字も芋づる式に覚えられる

すると、今度は習っていない漢字でも、「これ何て読むの?」と、いろいろ質問してくるようになりました。

「○○って読むよ」と長男に付き合うようになると、そこには覚えやすいルールがあることに気付いたのです。

形が似ている漢字

「大と木と本って似てるよね」

「人と入って逆だよね」

「正のなかに止があるね」

とか、まだ覚えたてだったり、読めなかったりするからこそ、形の共通点に気が付きやすいようです。

「正しい」と「止める」は、意味も読み書き順も違う。

文字として読めてしまう大人の方が、その共通点には気付きにくいものです。

でも、子どもにとっては図形の間違い探しみたいに見えるのかも。

漢字は、ものの形が発展してできたものなので、形から入るのは間違いではない!と思いました。

組み合わせてできる漢字

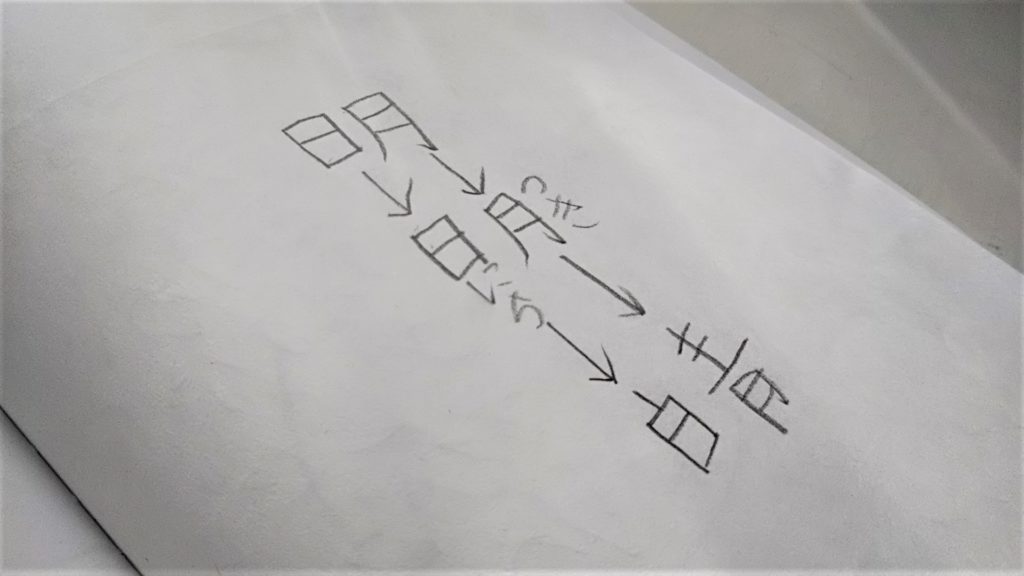

次に長男が気になったのは、習った漢字が一部に使われている漢字。

それが「へん」や「つくり」であるという認識はないけど、「覚えた字がくっついている漢字が、どうやらたくさんありそうだ」ということに気付いたようです。

長男「日と月でなんて読むの?」

わたし「『あかるい』だよ、太陽と月があると明るいでしょ?」

長男「木の横に何かくっついてる」

わたし「それで村だよ」

長男「村と町ってなにが違うの?」

わたし「うーん…、村の方が、田舎?」

芋づる式に、素朴な疑問が飛んでくることも多く…。

(あとで調べたら、市、町、村の違いは人口の違いでした!)

パターンが同じ漢字

長男「オレ、『てじな』の『手』、書けるよ!」

わたし「じゃあ問題。『てじな』の『しな』は、ある漢字を3つ組み合わせるとできるよ。さて何でしょう?」

長男「分かんない!」

わたし「正解は、口でした」

長男「分かった!森みたいに書くんでしょ?」

ちょうど、森を習った直後だったから、3つ書くと聞いてピントきたようでした。

ほかにも探すと、同じ形を繰り返す文字には「多」「炎」などがあったり…。

暮らしの中の生きた漢字は定着しやすい

長男を見ていると、教科書やドリルに整列して並んでいる漢字より、家の中で見かける漢字を覚えるほうが、定着しやすいように思いました。

我が家は、よくないと思いつつも、夕飯時はついテレビをつけてしまうのですが、知っている漢字に反応して、そこから言葉の使い方を学べることも。

それならば、息抜きプラス、知識を広げる時間にしてしまってもいいかも!と思いました。

学びの旬を逃さない

4人の子どもを東大理Ⅲに入学させた佐藤亮子ママが、「学びには旬がある」とおっしゃっていました。

旬とは、学んだことを吸収しやすい時期があるということ。

長男にとって、いま、漢字は発見の連続。

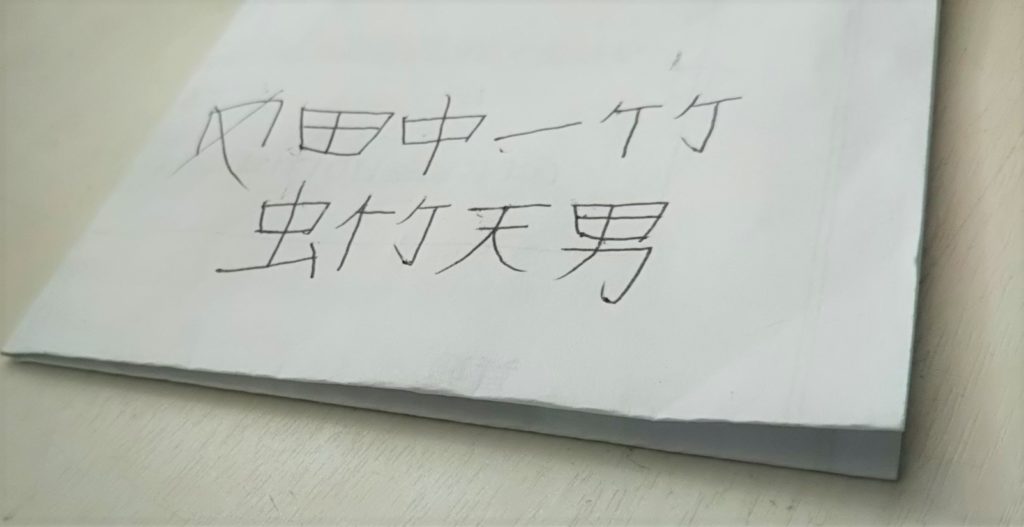

長男「カタカナを練習すれば漢字が上手くなるんだよ」

わたし「どうして?」

長男「だって、タとロで『名』だし、田とカで『男』でしょ?」

その覚え方の良し悪しは別として、そうやって発見しながら覚えるって、とても大切な気がする。

一方で英語には、今のところ興味なし。

何でも吸収しやすい時期だから、やれば覚えるだろうけど、やっぱり興味のあることを覚える方が楽しいし、親もサポートしやすい。

いまは漢字が旬ということで、付き合いたいと思っています。

合わせて読みたい

コメント