こんにちは!

6歳差兄弟を育てる2児の母・ひまわりと申します。

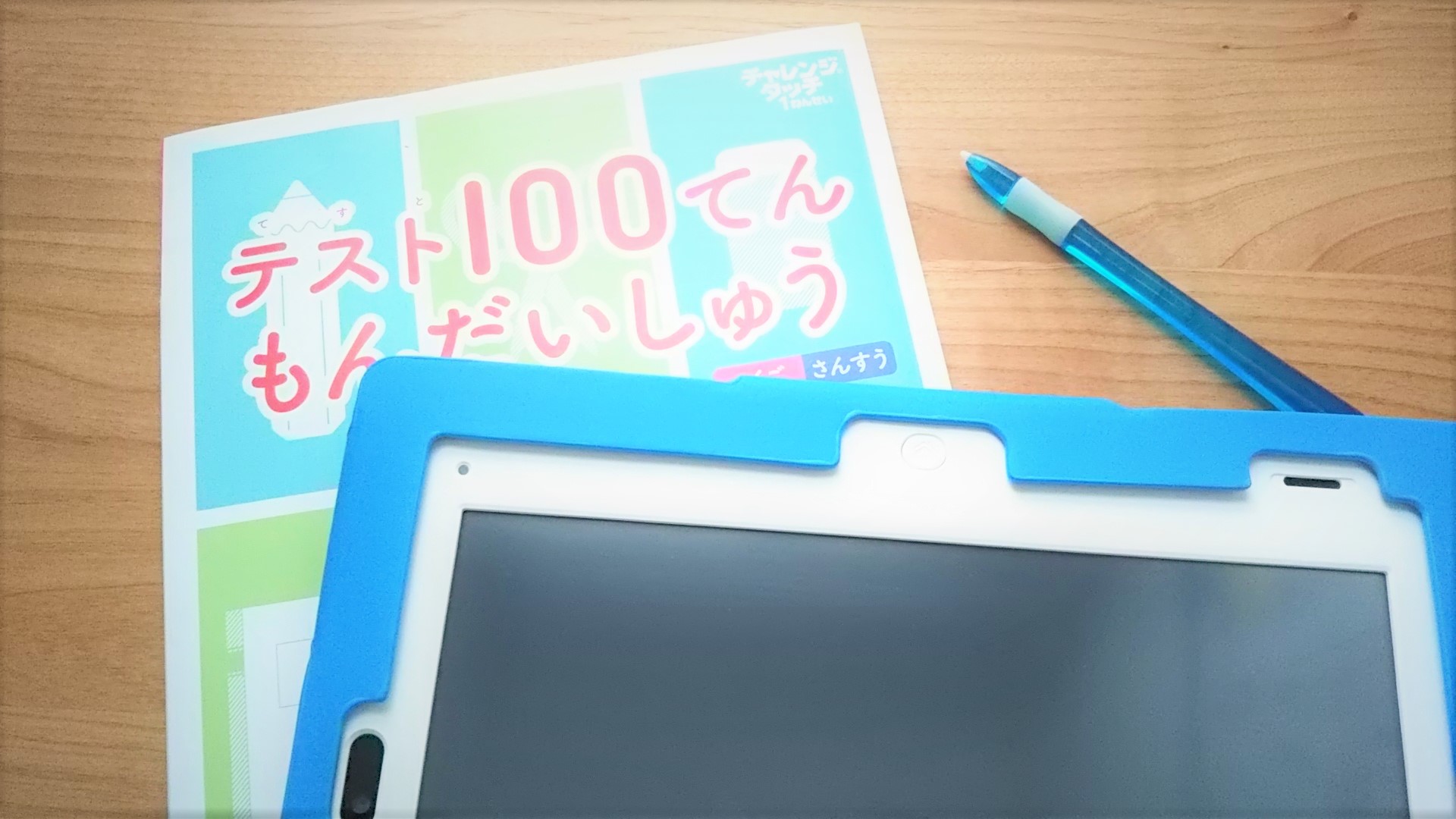

この記事では、小1でチャレンジタッチをはじめた長男が、「チャレンジタッチ(タブレット)」⇒「チャレンジ(紙教材)」へ変更することに決めた経緯をまとめています。

使い始めて約半年経った小1の秋。

学習習慣も身に付きました。

授業の予習復習にも役立っています。

基礎学力も付いてきています。

でも、ちょっとした使いにくさも感じ…。

2年生からはチャレンジ(紙教材)に切り替えることを決めたのでした。

「チャレンジタッチ」から「チャレンジ」に変更しようと思った理由

変更しようと思った理由には、「本人の希望」と「親の希望」の2つありました。

タブレットでは文字が書きにくい

いちばんの理由はこれでした。

変更したい理由を長男に尋ねたら、

「漢字が書きにくい。えんぴつのほうがちゃんと書ける」

と真っ当な回答が。

タブレット学習には様々な利点がありますが、「文字を書く」という作業においては紙にはかなわないと思います。

大人だって、慣れないと難しいですよね。

それが、”字を書くこと”を習いはじめたばかりの小1であればなおさらです。

特に、漢字学習がはじまった2学期から、余計にストレスを感じるようになったようでした。

読解力を伸ばしたかった

これ以降は”親目線”での変更理由です。

チャレンジタッチには音声サポートがあります。

問題文をキャラクターが読み上げてくれるので、子どもは音声を聞きながら学習を進めることができます。

紙教材にはないとても便利な機能ですよね。

便利な反面、デメリットもありました。

必然的に「自分で読み解く力」は”相対的に”付きにくいです。

小学校低学年だと、問題文をまだまだ正確に読めないことが多いです。

実際、長男は学校のテストでも、問題の読み間違えで答えを間違えるケースが度々ありました。

たとえば、数の数え方(〇本、〇人、〇回)を問われているのに、数のほうを回答してしまったり。正しいものを1つ選ぶ問題で、2つ選んでしまったり。

当初、チャレンジタッチに求めた目標、「学習習慣をつける」は、入学からの半年でできたと思うので、次は弱点強化のために紙教材を使ってみようと考えました。

書く機会を増やしたい

長男が小学生になって分かったことは、「学校の宿題が予想以上に少ない」ということでした(公立小学校です)。

学校・学年によって差はあるのでしょうが、小1の長男が机に向かって宿題していたのは、毎日平均30分くらい。

帰宅時間も早くて、時間がたくさんある割には、少ないかな?と。

入学当初は書くことに慣れておらず、国語の宿題1ページをやるのに「つかれた~」と休憩を挟んでいたこともありましたが、いまはそんなことはありません。

むしろ、「もっとできるんじゃ…?」という雰囲気。

やる気はありそうなので、もう少し勉強のボリュームを増やしてもいいのでは?と思ったとき、タブレットではやや物足りなさを感じました。

タッチでも演習問題や発展問題はあるのですが、「書く」ことにもう少しポイントを置きたいなと思いました。

学童保育に持参したい

2年生から学童保育に通いはじめています。

わが家がお世話になっている学童では、春休み、夏休みなどの長期休みは、宿題以外に自分で教材を持参して勉強時間に学習しているということでした。

それならば、チャレンジを活用しない手はありません。

タブレットは、小学生が持ち運ぶにはやや重いですし、自習時間に音声を出しながら学習できません。

フリーズする・ペンの反応が悪い

これは個体差があるので何とも言えませんが、機械である以上あり得ることでもあります。

ごくたまにですが、せっかく問題をやっていたのに、フリーズして最初からやり直し!ということが何度かありました。タブレットペンの反応が悪いときも。

仮に、学習に支障が出るくらい不具合が多いのであれば、まずはサポートセンターに相談してみるのも一つ。また、改良もされていくことでしょう。

わが家の場合は、先に述べたような他の理由もあったのと、こういった機器の不具合そのものが子どものストレスのもとにもなっていたので、紙教材に切り替えるほうを選びました。

チャレンジのコース変更はいつでも出来るの?

半年以内に変更するとタブレット料金がかかる

チャレンジタッチは、6か月以上継続受講するとタブレット代が無料になります。

コース変更そのものはいつでも受け付けていますが、チャレンジタッチを使い始めて6ヵ月経たないうちにチャレンジ(紙教材)に変更したり、退会したりした場合は、タブレット代金が請求されます。(税込9,900円) ※2020年現在の情報です

タブレット料金は高いですし、しばらく使ってみないと良し悪しは分かりにくいものです。よっぽどの理由がなければ、半年程度は継続してみるのがおすすめです。

使わなくなったタブレットは返却するの?

使わなくなったタブレットは、返却不要です。

使い道は…、

高学年になってからタブレット学習を再開する可能性もありますし、進研ゼミ小学講座を受講している間は大切に保管しておいたほうがよさそうです。

長男は、いまもたまにタブレットのアプリ(計算系のゲームなど)で遊んでいます。

ちなみに、兄弟にゆずりたいところですが、いまのところタブレットの使い回しはできないことになっています。

まとめ:「チャレンジタッチ」と「チャレンジ」は、子どもの性格・成長に合わせたコース選びがおすすめです

そもそも、タブレット学習に興味があったのは、親のわたしでした。

自動丸付け機能があるなどなど、働く親にとっては魅力的でした。

でも、試してみたところ、本人の出した答えは「紙のほうがいい」でした。

長男は、ひとつひとつ丁寧に文字を書くなど、何でもきっちりやりたいタイプ。

その子のタイプや性格も、どちらがいいかに影響しそうです。

それに、高学年になると、むしろ「タブレットがいい」と言い出すかもしれません。

でも、まずはやってみないと分かりません。

- 家庭学習の方法は、子どもの性格や年齢により合う・合わないがある

- 家庭学習の方法は、合わなければ変えてみる

- 家庭学習の方法は、ひとつに固執せず、いろいろ試してみる

いちばん大切なこととして、子どもが置いてけぼりにならないように、本人の意思も尊重しながら進めていきたいと思います。

***

さて、実際に「チャレンジ」に変更して使いはじめてどうだったか?タブレット教材をやめて後悔していないか?ということは次の記事でまとめました。⇒【2020年版】チャレンジタッチ(タブレット)からチャレンジ(紙教材)へ変更してよかった点

コメント