前回の記事で、「子どもの習い事としてギターってどうなの?」と思っているお母さん、お父さん方に向けて、子どもの習い事にギターはいいですよ!楽しいですよ!ということをお伝えしました。

この記事では、

- ギターは何歳から弾けるの?

- 教室ではどんなことを習うの?

- 家ではどれくらい練習するの?

- 親はどんなことをサポートしたらいいの?

という点を、我が家の事例(アコースティックギター)からまとめてみました。

当然のことながら、レッスン内容は先生によって違うし、家での練習量も個人差があります。

なので、「これくらいの練習で、これくらいの曲が弾けるようになるんだ~」という目安としてみていただければうれしいです。

ギターは何歳から習うのがおすすめ?

ギターを習うなら年中~年長以上がおすすめ

「バイオリンは3~5歳にはじめる子が多い」といわれますが、ギターはあまり年齢が小さすぎると弾くのが難しいです。

長男は保育園年中(5歳)から習いはじめましたが、それでギリギリな年齢という印象でした。

何がギリギリだったかというと、まずは手の大きさです。

年齢が小さすぎると指で弦を抑えられない

このことは前回の記事(子どもの習い事、ギターは楽しい!わたしがギターをおすすめしたい理由5つ)にも少し書きました。

子どもは一般的なギターよりサイズの小さいミニギター(キッズギター)で練習しますが、3歳くらいだと手が小さいし、力も弱いので弦をしっかり押さえられません。

長男は同年齢のなかでは身長が高いほうなので、もしかして手の大きさも大きい方だったのかもしれません。

それでも、はじめのうちは抑えられるコードのパターンが少なかったです。

もしかして、あと1、2年ほど習いはじめが遅い方が、上達速度は早かったかも?と思わなくもないです。

カタカナは読めたほうがいい

それと、楽譜を読むためにカタカナは読めたほうがいいです。

ギターはタブ譜(TAB譜)といって、6本の線の上に数字を書き、「何弦の何フレットを押さえるのか」を示した楽譜を使いますが、メロディーを引く時は、ドレミで習うこともあります。

あとは集中力の問題

あとは、ギターに限りませんが、レッスン中の集中力が続くかどうかです。

長男も習いはじめの頃は集中力が30分持続しませんでした。

そんなときは先生が、音楽全般のことを学ぶ時間(リズム練習、楽譜の読み方)に切り替えてくれていました。

完全に遊んでいた時期もありました(なぞなぞしたり、手品したり…)。

でも、はじめての習い事だったので、「30分間、親以外の大人から教わり、体験する」ということで、習い事の意味があると思って放っておきました。

小学生になったいま、だいぶ集中力もついてきて、さすがに遊ぶことはなくなったようです(笑)

最終的には本人のやる気次第

「上達するためには〇歳から習うのがおすすめ」という目安は、いろいろな楽器で耳にします。

ギターは小さくても5歳くらい。小学校からでもよいのかな?とわたしは息子の様子を見て思いました。

でも、何かを待っているうちに、子ども自身が興味を失ってしまう場合もありますよね。

だから、先生が教えてくださるなら、何歳からでもやってみるといいと思います。

早くはじめたことのメリットとして、何事も覚えるのは早かったです。

カタカナも集中力も、習いながら身に付ければいいですし(そのための習い事でもありますよね)。

年齢については教室によって、「4歳以上」「小学生以上」とか対象年齢を決めていることも多いので、あとは先生がどのように教えてくださるかが大きいと思います。

もしくは、ウクレレからスタートするという手もあります。

ギター教室ではどんなレッスンを受けるの?

続いては、「5歳からはじめると、こんなレッスンを受けて、これくらい弾けるようになったよ」という体験談です。

ちなみに英才教育でもなんでもなく、ゆるく習っています。

教室に通う回数・レッスン時間・月謝(例)

- レッスン回数と時間:月3回、1回30分(個人レッスン)

- 月謝:約8,000円

ギターを習うために購入した物

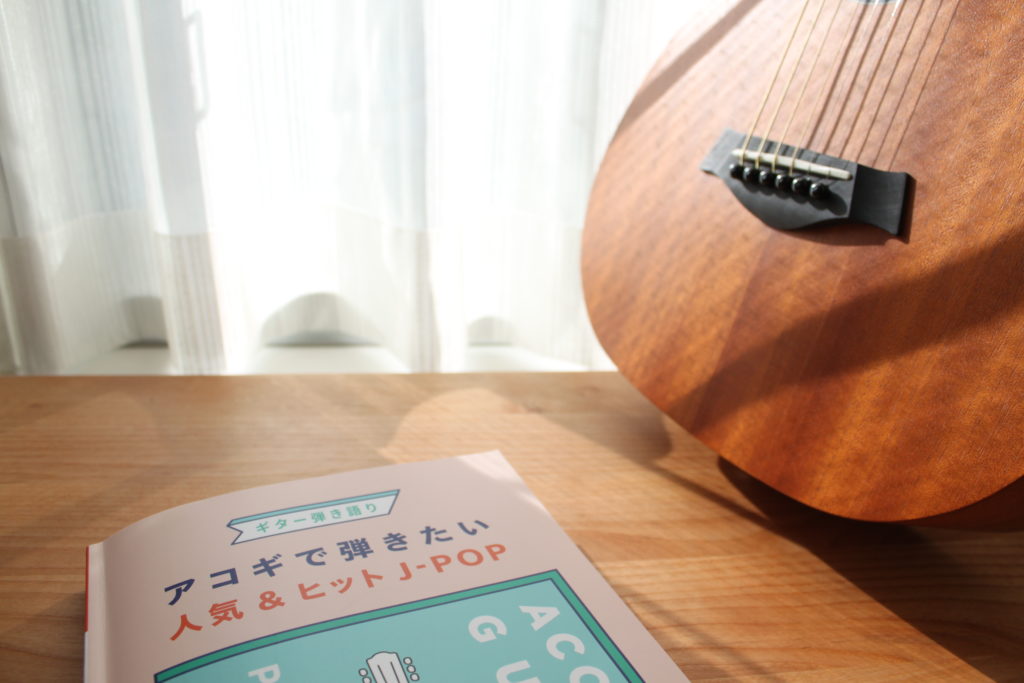

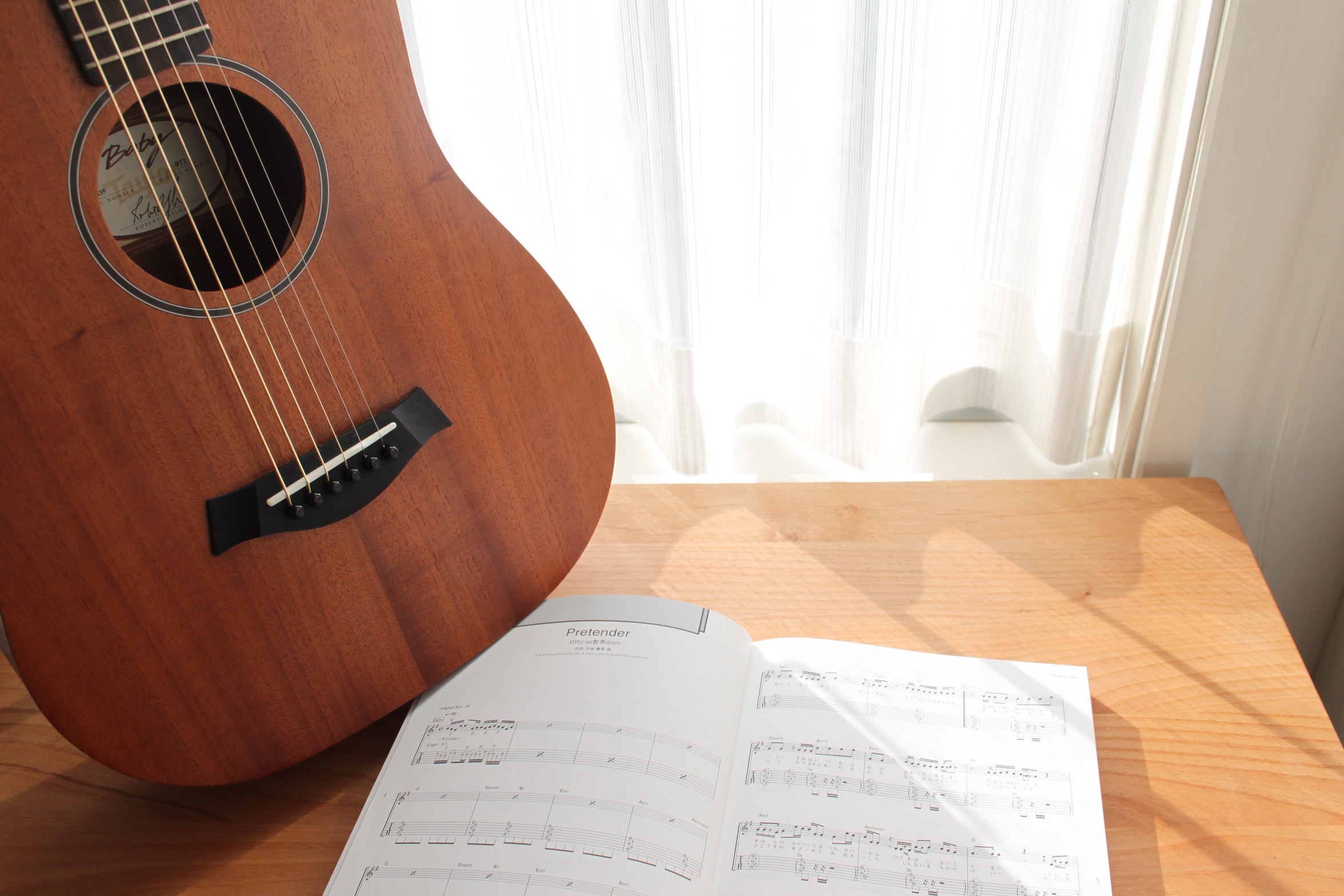

ギターは『Baby Taylor(ベイビーテイラー)』を使っています。

子どもが使えるギターとして先生から教わったのは『YAMAHA-JR2』『Little Martin(リトルマーチン)』『Morris ミニギター』など。

安いのはヤマハ。

ほかにはこんなブランドも。リーズナブル。

ギターの価格は使われている木材やパーツの違いなどで差が出てくるそうです。

我が家は楽器店でスタッフの方が弾き比べをしてくれて、音が気に入った『ベイビーテイラー』を4万円台で購入しました。

マホガニー材の木目がきれいで部屋に置いても格好いい!(インテリアになっては困りますが)。

ちなみに、上手な方に弾いてもらえば、素人でも音色の違いは分かります。

そのほか、そろえた小物や教本はこちら。

クリップチューナーは弦の音程調整に、カポは弦をまとめて押さえるときに、ストリングワインダーは弦交換のときに使う道具です。

教本、ピック、チューナーは習いはじめた頃に、ほかの道具は必要になったタイミングで買い揃えました。

先生によって教え方や好みが違うので、まだ楽器を持っていない方は、習いはじめてから購入するほうがいいですよ。

レッスン内容

おおまかに、次のようなステップで練習が進みました。

ドレミファソラシドを覚える

はじめは、ギターの弦を1本ずつ抑えて「ドレミファソラシド」を弾く練習からはじまりました。

これは、5歳の子どもでも割と早くにマスターできました。

メロディーを弾く練習

ドレミの押さえ方を覚えたら、曲の練習をしました。

手はじめは、『きらきら星』『チューリップ』『春がきた』などの童謡が中心です。

教室では、子どもが弾くメロディーに合わせて先生が伴奏を付けてくれるのですが、なかなかカタチになていて「おお~!」と思いました。先生の伴奏が格好いいからですが…(笑)

長男には練習を拒否されましたが、ディズニーの『星に願いを』なんかは、本当に素敵です。

コードの練習

こうして半年くらいはメロディーを中心に練習を続けて、ようやくコードの練習がはじまりました。

これまでコード練習をまったくやらなかったわけではないですが、抑えられるコードが少なすぎて、曲を弾くまで行かなかったのかもしれません(あとから振り返るとそう思いました)。

コード練習でやったことは、

- 好きな曲のサビの部分を弾く(名探偵コナンの歴代テーマ曲を練習)

- 曲を1曲弾いてみる(『おどるポンポコリン』など)

この頃は、Emなど弦を2つ抑えるコードなら割ときれいな音が出ていたのですが、3つ抑えるのはまだ慣れていませんでした。

だからDやA、Gなんかも簡単コード(2つ抑え)で練習していました。

子どもはセーハ(指1本で複数弦を押さえる)が難しいので、FやBmなども簡単コードで練習していました。

音には違和感がでますが、リズムに乗って弾くことができれば曲としてはいい感じに聞こえます。

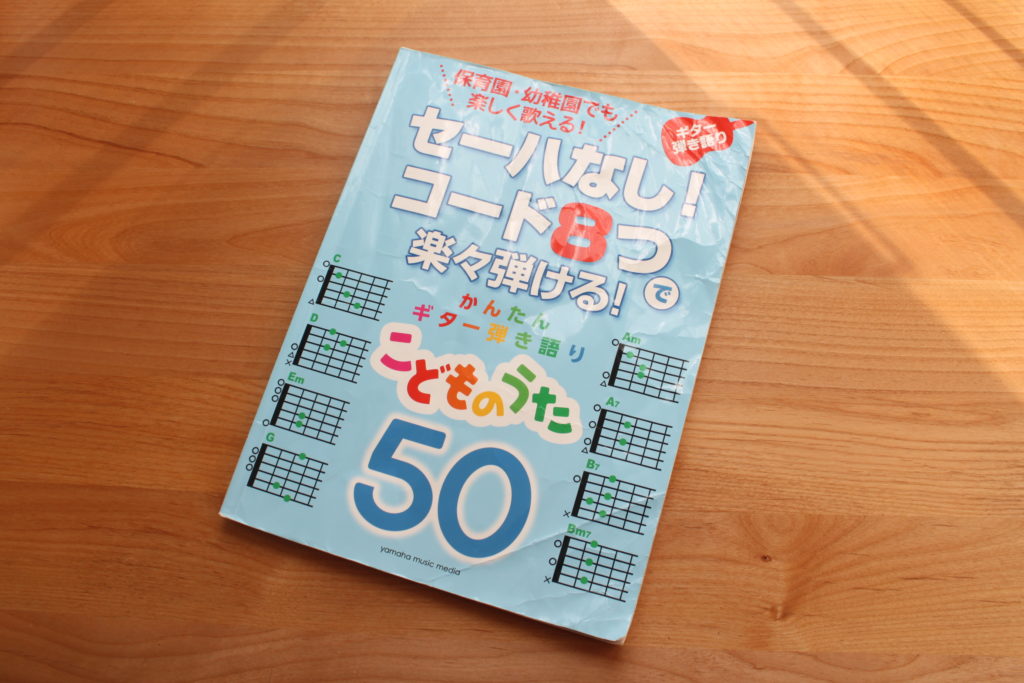

楽譜1冊特訓

次にやったのは、楽譜を1冊購入して、頭からひたすら練習していくことでした。

曲によって、コードを弾いたりメロディーを弾いたり両方練習したり。先生の合格をもらったら次の曲へ移ります。

使った楽譜はこちら↓

こんな曲が収められています↓

1冊を進めていくうちに、随分と安定して音がでるようになりました。

量をこなす大切さが分かりました。

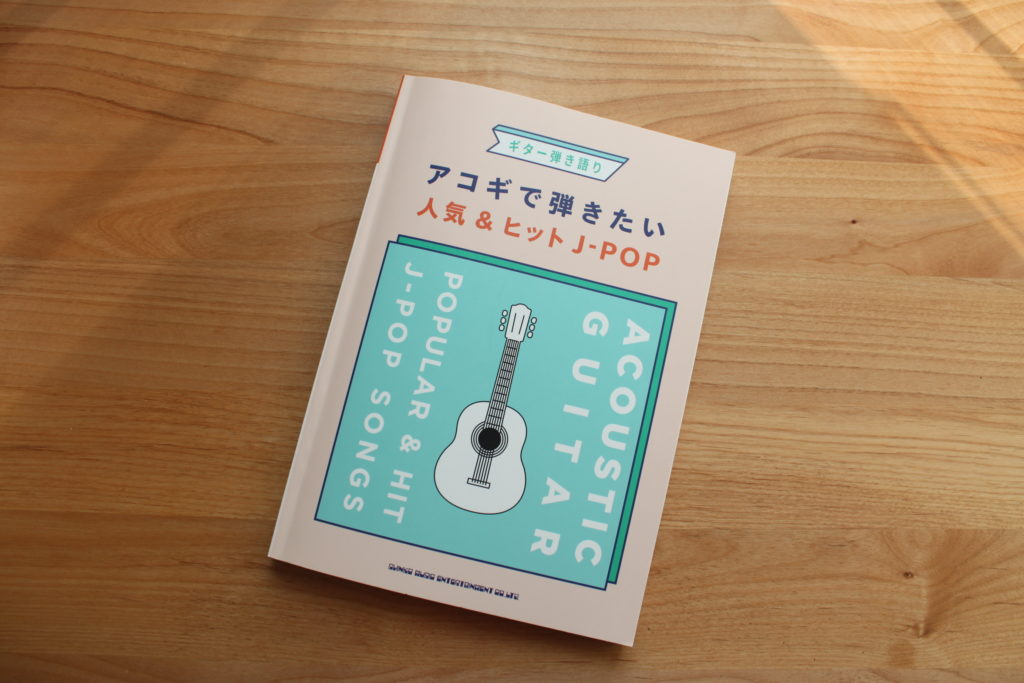

もう簡単なコードだけでは練習の幅が広がらないので、いよいよJ-POPに進みました。

いま、この楽譜の中から、Official髭男dism『Pretender』、あいみょん『マリーゴールド』を練習中です。

5歳の秋から習いはじめて、約2年半でここまできました。

早いのか遅いのかはわかりません。

YouTubeにアップできるほど上手ではありません。

リズム感もまだまだだし、途中で止まるし、音がキレイに出ないこともしょっちゅう。

でも、長男のギター演奏に合わせて口ずさめるくらい、曲としてちゃんと聴こえています。

先生は「小学校低学年で『夏色』とか弾いてる子いるよ」と言っていました。

そこまでいけると楽しいですよね!

家ではどれくらいギターの練習をする?

家での練習時間は、実はそれほど長くありません。

練習中の曲を1、2回弾く程度なので、時間にすると5分前後です。

最近は少し長くなりました。

先生には、「週に1回1時間練習するより、5分でもいいから毎日触ったほうがいい」と言われて、そうしています。

たまに休んだり、できなかったりすることもありますが、基本は毎日練習しています。

いまでは5分の積み重ねの大きさを実感しています。

楽譜は読めるようになるの?

ギターの楽譜(TAB譜)や、五線譜であれば簡単なメロディーなら読めるようになりました。

だから、小学校の音楽の鍵盤ハーモニカをやる分には困りません。

ピアノの楽譜は読めません。

ギターの習い事。親の役割は?

わたしが日々やっていることは次のとおりです。

- 楽譜を持つ、めくる

- リズムをとる

- チューニング

- 弦の交換(いまは先生にやってもらっている)

1、2は練習に付き合っているときにやっていること。3は音がおかしいときに。4は、長く弾いていると弦が傷んでくるのでたまに交換します。

いまはまだ、交換方法を覚え中で先生にお願いしていますが、いずれわたしの役割になります。

ちなみに「親も弾けたほうが子どもも上達するかな」と思って自分でも練習していますが、毎日練習できていないので最近は追い越されそうです…。

***

以上、ギターを習うなら何歳くらいからがいいのか?教室や家でどのような練習をするのか?親の役割はなにか?をまとめてみました。

年齢によって、先生によってレッスンの進め方は異なると思いますが、未就学ではじめた場合の一例として参考になればうれしいです(ペコリ)。

コメント