こんにちは!

6歳差兄弟を育てる2児の母・ひまわりと申します。

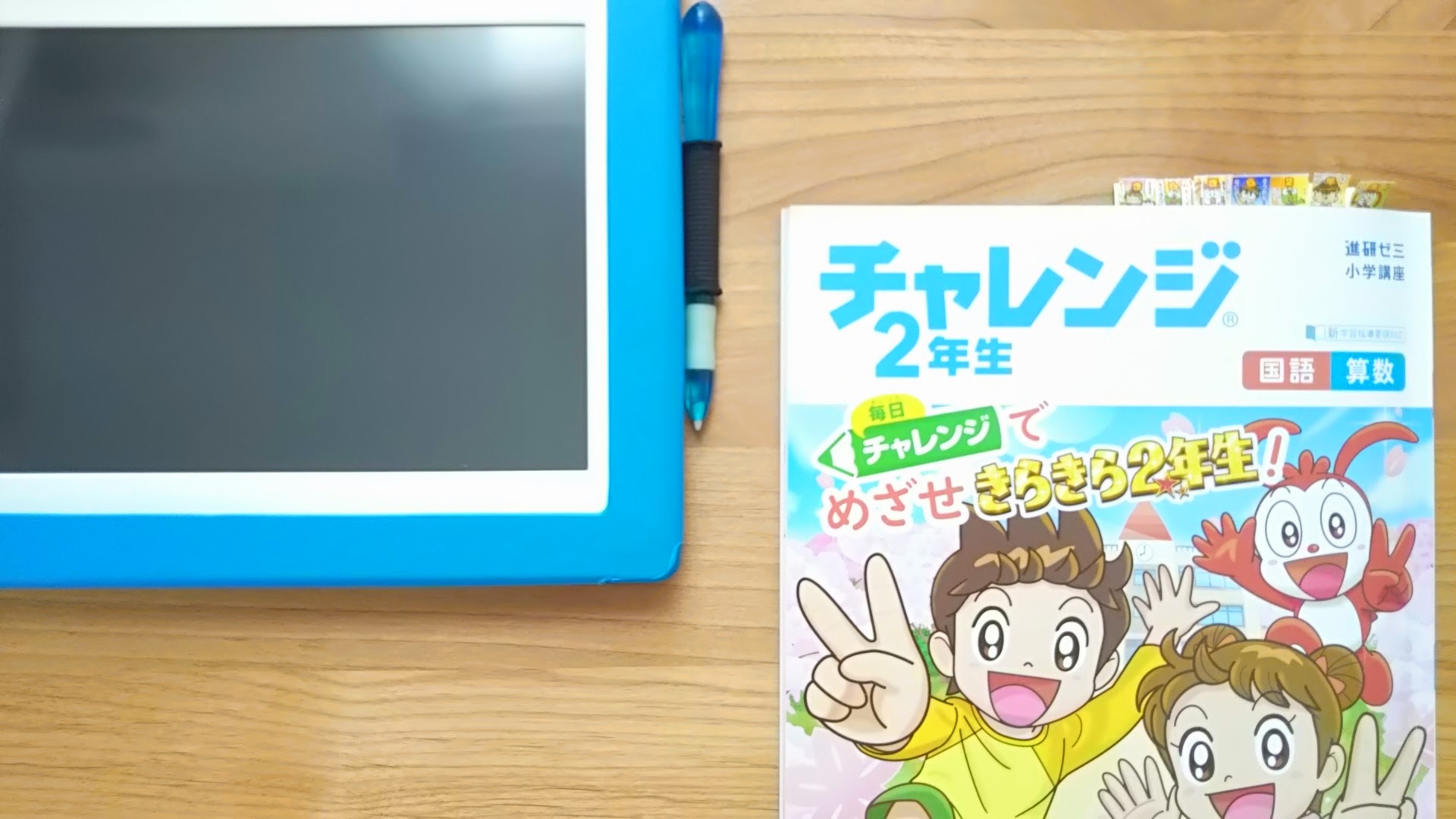

長男が小1からはじめた進研ゼミ小学講座のタブレット学習「チャレンジタッチ」ですが、2年生への進級を機に、紙のテキスト教材での学習「チャレンジ」にスタイル変更しました。

この記事では、実際に「チャレンジ4月号」が届き、紙教材での学習がスタートしてみての感想をまとめています。

チャレンジタッチからチャレンジに変更しようと思った理由

変更することにしたのは、勉強する本人の希望なのですが、その理由は主に次の4つでした。

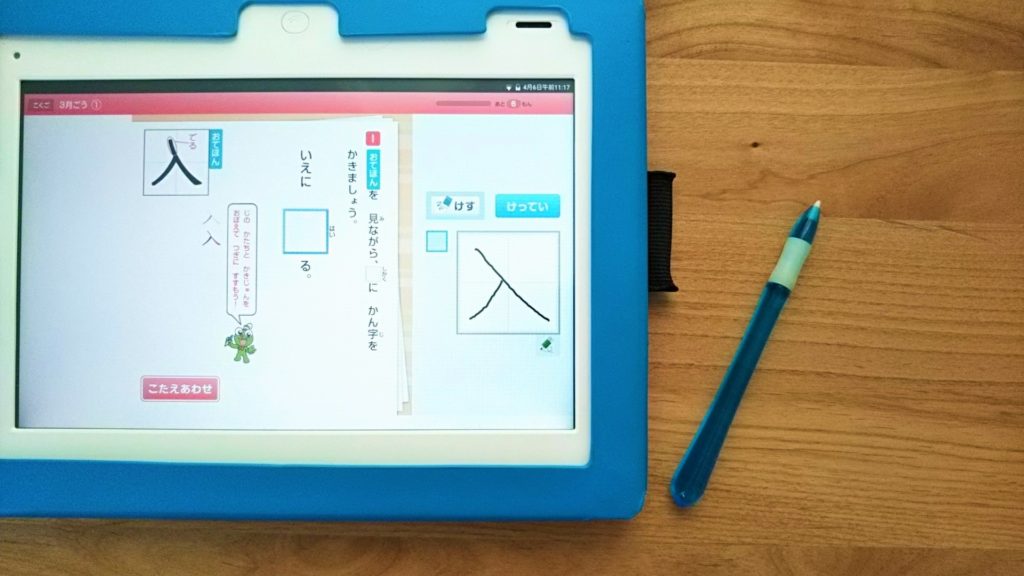

タブレット教材は文字が書きにくい

習った文字を、ゆっくり丁寧に書きたい長男。タブレットペンで文字を入力する作業は、慣れるまで少し時間がかかりました。微妙な字形の差異のためか、人の目には確実に読める文字も自動採点でバツになってイライラすることも。

徐々に慣れてはいきましたが、漢字の練習がはじまると、「やっぱり紙がいいな」と言うようになりました。

選択問題中心の学習であればよいのですが、特に国語は書く機会が非常に多いです。書くことに関しては、やっぱり相対的に見るとタブレットより紙のほうが断然いい。そう実感しています。

あとは、たまにですが、学習中にフリーズして再起動(問題をはじめからやり直し)ということも。タブレットの性能が発展途上なのか、個体差なのかは分かりませんが、機器を扱っている以上、こういった症状はつきものなのでしょうか。

書く機会を増やしたい

学校の宿題は紙なのだから、通信教育はタブレットでもいいかな?と思ってはじめたチャレンジタッチ。しかし入学してみると、小学校低学年の宿題って予想以上に少ないです(学校によって差はあるのでしょうが)。

机に向かう体力も付いてきたので、書く体験を増やすためにも紙教材がいいと思いました。

読解力を伸ばしたくなった

チャレンジタッチには音声が学習をサポートしてくれます。これは紙教材にはないメリットで、親も助かります。

特に、子どもに「勉強、面倒だな」という意識があるとき、音声サポートがあると、勉強スイッチが入るのを助けてくれます。

一方で、問題文を自分で読む力は付きにくいように思いました。

1年間のタブレット学習で机に向かう習慣はかなり定着したので、次は弱点強化のために紙教材を使ってみようと考えました。

学童保育でも勉強できるように

長男は2年生から学童保育に通いはじめました。春休み、夏休みなどの長い休みは、学校の宿題のほかに、各自ドリルなどを買って学習しているようです。

だったらチャレンジを活用したい。タブレットを毎日持ち運ぶのは重たいし、ほかの子達がいる中でやるのは躊躇しそうです。

関連記事⇒【2019年版】チャレンジタッチから紙教材へ変更しようと思った理由

チャレンジタッチとチャレンジ。教材の違いは?

チャレンジタッチでは、毎月の基礎教材がタブレットに配信され、副教材もアプリが中心です。

一方チャレンジの場合、テキスト類はもちろん郵送。アプリがない分、知育ツールが随時郵送で届きます。

チャレンジタッチ/チャレンジ【教材の違い】

2年生の教材で比較すると、このような違いがありました。

| チャレンジタッチ | チャレンジ | |

| 基礎学習 | メインレッスン(配信) | メインテキスト(冊子) |

| 追加学習 | 実力アップレッスン(配信) | 実力アップドリル(冊子) |

| 赤ペン先生のもんだい | 年3回 | 毎月 |

| テスト100点問題集 | 冊子 | 冊子 |

| 実力診断テスト | 年3回 | 年3回 |

| わくわくサイエンスブック | 配信 | 冊子 |

| 英語 | Challenge English(アプリ) | テキスト(年3回) Challenge English(ウェブ) |

| プログラミング | アプリ | ? |

| 電子図書(まなびライブラリー) | タッチで閲覧 | ウェブで閲覧 |

| 保護者通信 | ウェブで閲覧 | 冊子 |

チャレンジタッチ/チャレンジ【便利機能】

| チャレンジタッチ | チャレンジ | |

| タイマー機能 | タッチ内蔵 | パワーアップタイマー |

| 丸つけ | 自動 | 保護者 |

| 学習進捗メール | あり | なし |

こうやって比較すると、どちらを利用するかは一長一短。それぞれのご家庭の状況や優先したいことで選ぶのがよさそうです。

紙教材「チャレンジ」に変更してよかったこと

チャレンジに変更して、いまのところスムーズに学習に取り組めています。

いま感じている変更してよかった点は次の3つです。

機器を扱うストレスがなくなった

タブレット学習のメリットや便利さを実感しつつも、ちょっとした書きにくさや不具合が気になっていたので、紙の学習に切り替えることで、そういったストレスから解放されました。

学習の全体量がわかりやすい

テキスト類が現物として送られてくるので、今月はどんな教材があるのか、何をどれくらいやらなければならないのかが分かりやすくなりました。

タブレット学習のいいところは、タブレット1台ですべての学習が完結する点ですが、子どもにとって、デジタルコンテンツの全体像を理解するのはなかなか困難。すべてを同じ画面に向かって行うので気分が変わらないということも。

実際、チャレンジだと副教材としてついてくる冊子「わくわくサイエンスブック」はチャレンジタッチでは電子版で届くのですが、ほとんど読んでいませんでした。

一方、紙の教材は、テキストの冊数や厚み(ページ数)で、今月はこれだけの教材が届いたんだというのが一目瞭然。「今月はあと、これだけ残っている」というのも本人が理解しやすい。

子どもにとっての紙のメリットはこれが大きいでしょうか。

親が学習内容を把握しやすい

タブレット学習は自動丸付け機能がありますが、紙のテキストは親が丸付けします。これは手間でもありますが、子どもがどんな学習をしているのか、理解度はどうかを把握しやすいというメリットも。

わたしの場合、長男がチャレンジタッチをはじめた当初(1学期の間)は、勉強中に隣に座って様子を見守ることで、学習内容や、どんな問題でミスしやすいのか見るようにしていました。

ところが夏休み頃になり、子どももタブレット学習に慣れてくると、親のわたしも気がゆるみ、本人に任せっきり。気付いたときには「あれ、もう終わったの?」と全く見なくなってしまいました。

学習結果はメールで届くのですが、間違えた原因が「単純なケアレスミス」なのか、「問題文の読み間違え」なのか、「理解ができていない」のかまでは分かりません。

チャレンジの場合は、親が丸付けをすることで、子どもが間違えやすいポイントが把握しやすくなったし、よくできている点を褒めることもできるようになりました。

使わなくなったタブレットはどうしてる?

紙のテキストで学ぶチャレンジに変更してから、タブレットで学習することはなくなりましたが、相変わらずタブレットは活躍しています。

ひとつは、1年生のときにダウンロードしたアプリで遊ぶとき。計算問題のカーレースなど、いまでもたまに遊んでいます。

もうひとつは、本を読むとき。会員であるうちは「まなびライブラリー」の電子書籍がタブレットでも、引き続き読むことができます。とくに、新型コロナウイルスの影響で休校中の間は、図書館も閉館していたので、「まなびライブラリー」が大活躍です。

チャレンジパッドサポートサービス(自己破損時に安価で交換できるサービス)にも引き続き入ったままです。(もう一度チャレンジタッチにスタイル変更する可能性もあると思ったので)

通信教育はタブレットが主流?でも紙のよさも捨てきれない

通信教育(家庭学習)はタブレットか?紙教材か?

昨今の新型コロナウイルスの影響も追い風となり、今後、オンライン授業やタブレット学習はますます定着することは間違いありません。

しかしながら、紙の教材で学ぶよさも捨てきれない。片方のメリットはもう一方のデメリットであり、また逆もしかり。どちらにもよい点があり優劣はないように思います。

【迷った時のポイント3つ】

- 家庭の状況(親がどれだけ手をかけられるか)

- 何を求めるか(学習習慣の定着?学校の予習復習?応用力?)

- 子どもの性格や好み(取り組む本人の希望は大切)

幸いにも進研ゼミの場合は、途中でスタイル変更が可能。気になるほうからスタートして、合わないと思えば変更すればよいと思います。公式サイトでコース診断もできます。

ただし、チャレンジタッチは受講後一定期間を過ぎる前に紙のチャレンジに変更するとタブレット代の支払いが必要になります。その点だけ注意が必要です。

合わせて読みたい

コメント